《2006-2010建设创新型国家白皮书》(五)

- 2011-08-26 13:50

1.3 “十一五”期间综合发展与创新发展的经验与和存在问题

1.3.1 “十一五”综合发展与创新发展的经验

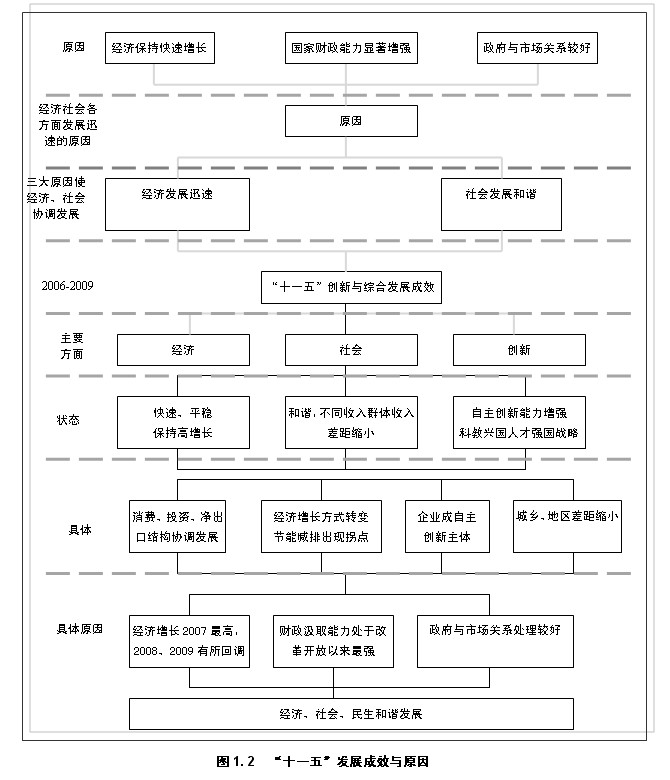

“十一五”运行的前四年(2006-2009),综合发展与创新国家发展取得一定成绩。首先,中国经济平稳快速运行,保持高增长,消费、投资、净出口需求结构开始趋向协调发展。其次,经济增长方式有所转变,节能减排出现拐点,“十一五”规划纲要提出了实现难度很大的节能减排指标,并在实践中采取诸多措施着力落实,使得我国“十五”以来经济增长高消耗、高污染的方式有所缓解。第三,自主创新能力增强,科教兴国战略与人才强国战略顺利推进,作为创新国家的重要组成部分,科技创新和人才创新在“十一五”期间发展迅猛,科技教育的投入与产出指标均呈现高速增长态势,从发展模式来看,企业已经成为创新投入、创新交易、创新产出的最重要主体,企业技术进步已经开始转向自主创新为主、技术引进为辅,大中型技术企业研发支出大大高出超过引进国外技术支出与使用国内技术支出之和。第四,地区、城乡协调发展增强,地区差距缩小、城乡差距初步得到遏制,城乡收入差距扩大速度减缓。城市农村都具备了创新发展的基础,逐渐形成了各具特色的模式。

综合来看,“十一五”前四年,形成综合发展与创新发展的成效主要有以下几点原因。首先,经济保持快速增长势头,2006、2007年,中国经济的高速增长,超出了计划的预期,虽然2008和2009年增长速度有所回调,但在“十一五”期间仍将保持高速增长的态势,带动了人民收入水平的快速提高,为部分相关规划指标的有效实施创造了经济条件;其次,国家财政能力显著增强,为公共服务目标的实施提供了财力支持,政府的财政汲取能力处于改革开放以来最强时期,因此,政府用以实现公共服务目标及约束性指标的财政能力大大增强,这也是在“十一五”前期,主要公共服务指标均大幅超进度实施的重要原因;第三,划分了预期性与约束性两类指标,较好地处理了政府与市场的关系,“十一五”的规划发展,较好的处理了政府责任与市场机制的关系,在实施机制上,主要依靠市场配置资源的基础性作用,同时政府通过履行职责,调控引导社会资源、合理配置公共资源,保障规划实施。从实施结果来看,这一机制安排较好的发挥了作用。

1.3.2 “十一五”综合发展与创新发展存在问题

发展经济体是一个动态的系统,会出现各种问题,打破系统各部分的内在平衡,抑制发展活力,“十一五”期间,一方面受国际金融危机冲击,一方面国内发展的长期深层次问题进一步凸显,内因和外因共同作用,使综合发展和创新发展出现了以下几个方面的挑战:

(1)产业结构创新发展进展总体不利,服务业增长相对滞后

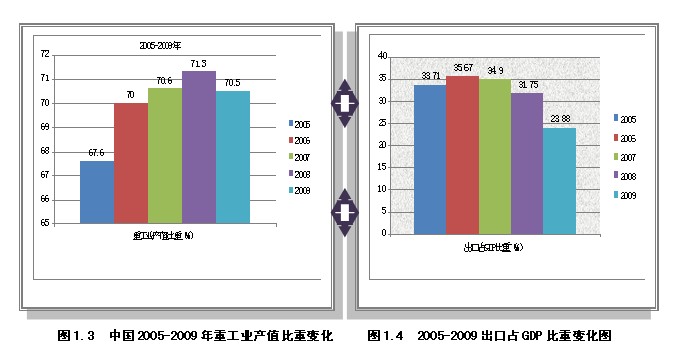

产业结构没有调整到位。服务业增加值占国内生产总值比重没有显著提高,“十一五”以来的新一轮高速增长,主要是第二产业高增长、重工业高增长驱动的。第二产业对国内生产总值贡献率达到一半以上,重工业占工业产值比重进一

步提高。服务业发展相对滞后,使得中国资源、环境问题、就业问题、经济长期增长问题都面临更大的挑战。2003年以来,中国经济增长模式出现逆转,突出表现为:过度工业化,即工业占GDP比重过高,重工业占工业总产值不断上升。

数据来源:中国统计年鉴2010

传统的工业化道路,是与经济发展方式创新的设想背道而驰的,在此影响下,出口中多是较低附加值的加工贸易,实际贸易收益较低,依靠大量消耗资源、出口低附加值产品的粗放型外贸发展模式难以持续,货物出口依存度下降很难避免。中国出口占GDP 比重由2007 年的37.1%,下降到2009年的24.9%。也是造成投资过热、投资过度、效益低下的结构性原因。

中国经济发展方式虽然实现了初步转变,但并没有摆脱传统的粗放型发展模式。经济发展方式创新亟待加强,创新驱动和综合驱动应该有机取代资源驱动和技术驱动。

(2)可持续发展能力创新不足,节能减排指标滞后

可持续发展能力总体减弱,淡水、能源和重要矿产资源保障水平有所降低,能源缺口变大,主要污染物排放量减少,但进展相对滞后。温室气体排放量加大,是仅次于美国的第二大二氧化碳排放国。经济快速增长以及高消耗、重污染的发展模式形成了超大规模的资源消耗与环境污染效应。这既表现为国内的不可持续性,可持续发展能力总体减弱,节能、减排指标进展滞后,也表现为全球的不可持续性,全球资源约束强化,能源、矿产价格飞涨,全球环境约束强化,气候变化成为人类共同面临的最大挑战。

《2006-2010建设创新型国家白皮书》由建设创新型国家战略推进委员会授权发布。