《2006-2010建设创新型国家白皮书》(三)

- 2011-08-26 11:30

1.2 “十一五”规划实施评价及建设创新型国家实施总体情况

1.2.1 “十一五”规划实施评价

“十一五”规划所确定的发展目标体现了人民的根本利益和长远利益,是凝聚人民意愿的国家战略意图,首次将“五年计划”改变为“五年规划”,本报告基于目标一致性方法,对“十一五”规划提出目标的实现程度做出评价,第三方独立评估,但不涉及目标设计本身的合理性问题。做评估的指标具有可观测,可定量,可比较,可评估及有明确时限的特点。由于本报告侧重用定量指标衡量规划的实施效果,对一些涉及体制改革、民主法制建设和精神文明建设非定量目标的内容没有包括在内。衡量目标一致性的指标是完成率,四年时间为限(2006-2009),相对五年规划目标2010 年完成的相对程度。设计指标主要包括22个主要指标实施情况评价,九大目标实施情况评价,八大任务实施情况评价。

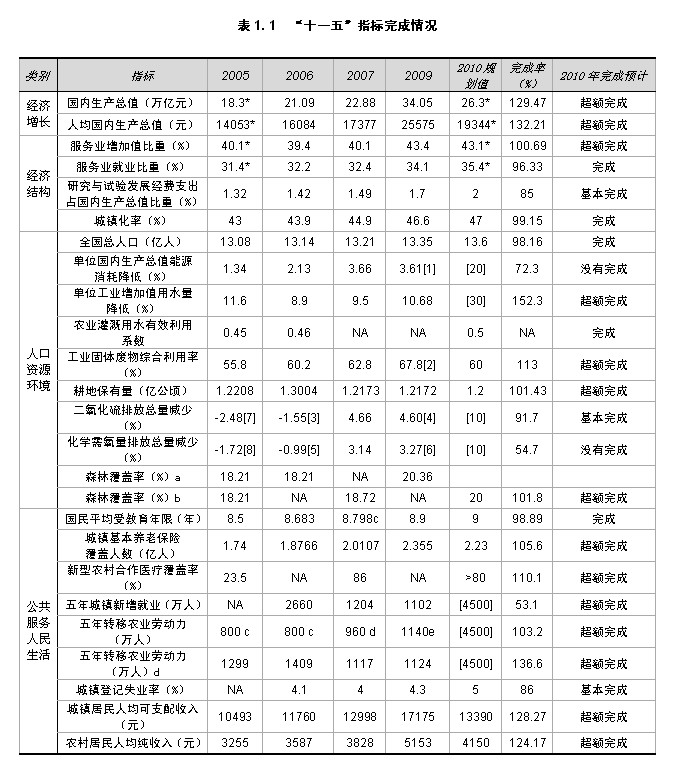

(1)22个主要指标实施情况评价

将国家主要发展目标根据市场机制与政府责任的不同划分为约束性指标和预期性指标。① 根据国家统计局发表的权威数据,对“十一五”规划的22个定量指标进行评估。

“十一五”规划提出了经济社会发展的22个主要定量指标。从实施情况来看,截止至2009年底,各项指标完成情况进展顺利;14个指标超额完成,占63.6%;5个指标完成,3个指标基本完成。

但根据数据趋势,单位国内生产总值能源消耗降低(%);化学需氧量排放总量减少(%)两个指标是“十一五”期间未能完成的指标,它折射出“十一五”期间的资源、环境问题尚未完全解决。“十二五”期间,资源节约型、环境友好型社会的建设仍将是科学发展的主题之一。

①全国第十届人大第四次会议2006年3月4日通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年(2006~2010年)规划纲要》第四十八章规定:“本规划确定的约束性指标,具有法律效力,要纳入各地区、各部门经济社会发展综合评价和绩效考核”。这是开展“十一五”规划中期评估工作的法律依据。

注:带[]表示五年累计数,*国家统计局公布的《国家统计摘要(2008)》对2005年来的GDP数据进行了调整,使得2005年实际数据与《规划纲要》数据不一致。本表数据以国家统计局调整后数据为准,同时将2010年的规划目标值按照规划的增长率(或变化量)进行了调整。**为2006年数据推算。***无年度统计数据,为作者估算值。a.无年度数据,规划中的2005年18.21%也是1999-2003年清查数,很可能低于当年实际数。b.根据新增造林面积及每年减少森林面积估算。c.根据人力资源与社会保障部尹蔚民讲话推算。d.根据第一产业就业减少数估算。[1]-[6]无直接统计数字,根据国家统计局年鉴计算得出。c.根据2002-2007年每年转移农业劳动力800万人推算。参见人力资源与社会保障部部长尹蔚民:《采取有力措施 用百倍的努力促进就业》,人民日报,2008年5月9号。d. 发改委规划司e.根据c.d.数据及国务院新闻办公室2010年9月发布的《中国的人力资源状况》白皮书计算得出。

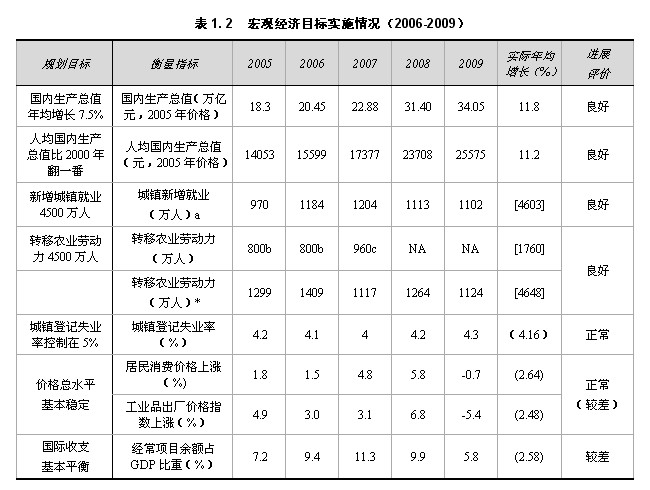

(2)九大规划目标实施情况评价

“十一五”规划纲要阐释的宏观经济目标评估:宏观经济平稳运行。国内生产总值年均增长7.5%,实现人均国内生产总值比2000年翻一番。城镇新增就业和转移农业劳动力各4500万人,城镇登记失业率控制在5%。价格总水平基本稳定。国际收支基本平衡。

实际表现为:“十一五”以来(2006-2009)宏观经济平稳快速运行,国内生产总值和人均国内生产总值增长显著高于预期。城镇新增就业能力和转移农业劳动力数量有所提高,就业预期目标基本实现。居民消费价格指数持续走高有所回落,通胀压力不稳定。进出口总额快速增长,国际收支不平衡继续扩大。具体数据请见表1.2。

数据来源:a.国家统计局《中国历年统计公报》,b. 根据2002-2007年每年转移农业劳动力800万人推算。参见人力资源与社会保障部部长尹蔚民:《采取有力措施 用百倍的努力促进就业》,人民日报,2008年5月9号。c.发改委规划司。其它:规划值来源于《国家“十一五”规划纲要》,实际年度数据来源于《中国统计摘要2008》。注:A括号内的评价指考虑2008年上半年的数据。注:*为作者根据第一产业劳动力减少数估算。[]为累计量,()为年均量。

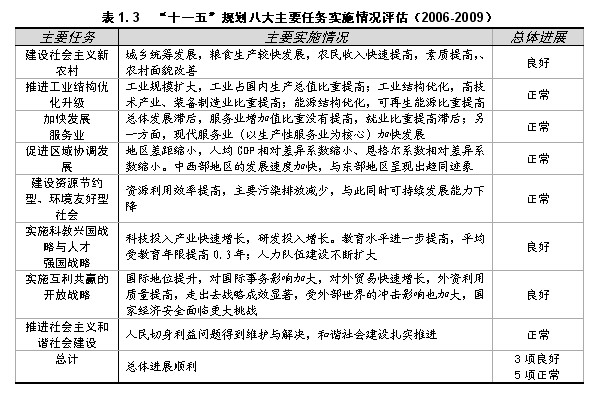

(3)八大任务实施情况评价

国家“十一五”规划提出了经济社会发展的八大任务:建设社会主义新农村;推进工业结构优化升级;加快发展服务业;促进区域协调发展;建设资源节约型、环境友好型社会;实施科教兴国战略和人才强国战略;深化体制改革;实施互利共赢的开放战略;推进社会主义和谐社会建设。具体实施情况请见表1.3。

《2006-2010建设创新型国家白皮书》由建设创新型国家战略推进委员会授权发布。