《2006-2010建设创新型国家白皮书》(二)

- 2011-08-26 11:14

第一章 “十一五”期间发展情况及国家创新能力评价

1.1 “十一五”期间是围绕创新型国家建设的战略起步期

中华人民共和国《国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》是2002年党的十六大提出2020年全面建设小康社会目标后的第一个五年规划,也是党中央提出全面贯彻科学发展观的第一个五年规划。“十一五”时期是全面建设小康社会的关键时期,具有承前启后的历史地位,既面临难得机遇,也存在严峻挑战。回顾“十一五”,我们国家经受住了汶川地震、国际金融危机等一系列历史罕见的严峻挑战,保持了经济平稳较快发展,2008、2009年国内生产总值始终保持稳定的增长速度,人民生活不断改善,产业结构调整也取得了积极进展,转变经济发展方式已深入发展的内涵,自主创新能力意识得到极大的普及,收效卓著。

2005年10月,胡锦涛同志在十六届五中全会上,明确提出了建设创新型国家的重大战略思想;在大会上通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,将增强自主创新能力作为《建议》的重要内容;2005年,分别完成《国家中长期科学和技术发展战略规划》的制定,作出“加快建设国家创新体系”、“建设创新型国家”的战略决策。2006年1月,他又在全国科学技术大会上指出,要坚持走中国特色自主创新道路,用15年左右的时间把我国建设成为创新型国家。建设创新型国家的总体目标是:到2020年,使我国的自主创新能力显著增强,科技促进经济社会发展和保障国家安全的能力显著增强,基础科学和前沿技术研究综合实力显著增强,取得一批在世界具有重大影响的科学技术成果,进入创新型国家行列,为全面建设小康社会提供强有力的支撑。

“十一五”是围绕创新型国家建设的战略起步期,围绕“大力推进自主创新”(“十一五”规划,第七篇,第二十七章,第一节),把增强自主创新能力作为调整产业结构、转变发展方式(科学发展观的重要原则)的中心环节,建设资源节约型、环境友好型社会,推动国民经济又好又快发展;创新,已开始贯彻到现代化建设的各个方面,激发全民族创新精神,培养高水平人才,形成有利于创新的体制机制,大力推进理论创新、制度创新、科技创新,不断巩固和发展有中国特色的社会主义事业。

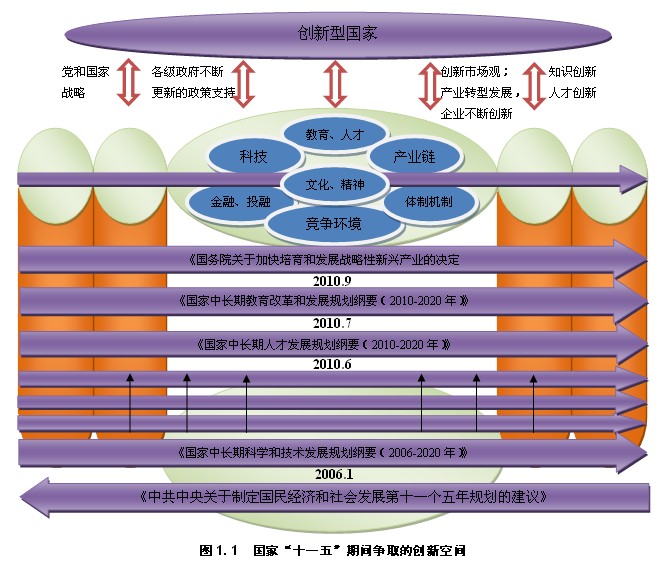

由上图初步分析,国家围绕“创新”的重大发展规划集中在“十一五”期初和“十一五”期末出台,形成了围绕科技、教育、人才及产业的中长期发展规划,创新型国家建设的战略思路逐渐落实到具体的发展项目中;也为2020年,奠定了实现创新发展的基础。同时,也昭示了“十二五”、“十三五”的创新将围绕“完善的现代产业体系、完善的投融资、更加公平的竞争环境(包括区域与城市)、更加完善的体制机制以及全民族创新的文化和精神方面”。

《2006-2010建设创新型国家白皮书》由建设创新型国家战略推进委员会授权发布。